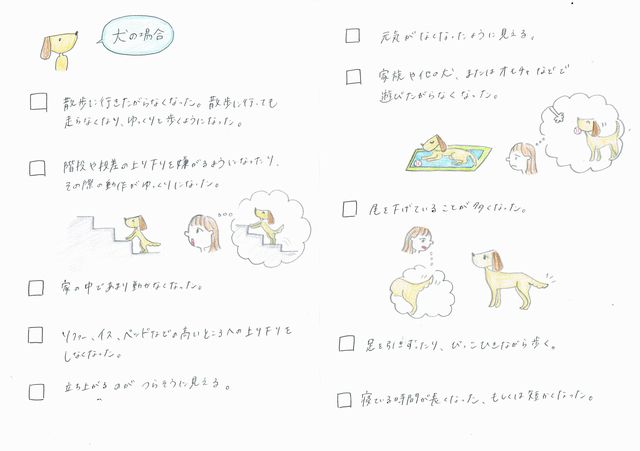

痛みのサイン

痛みのサイン

あなたは

お腹が痛いとき

腰を痛めたとき

どこどこが痛いと声に出して誰かに伝えようとしませんか?

動物たちはその痛いという言葉をだして、飼い主さんへ伝えることが苦手です。また本能的に痛みを我慢してしまい隠してしまうことも。

あなたの子供のころを思い出してください。

自分のお子さんのことを思い出してみてください。

これくらいなら我慢できる・・・

いよいよ我慢できなくて、痛いことを伝えたときにはもっと早く

言えばよかったなんて思いしませんでしたか。

はじめにも話ましたが、動物は皆さんにここが痛い調子がわるいことを伝えるのが苦手です。口には出さないけれど、しぐさや動きでサインを出しています。そのサインを見逃さないであげてください。気づいてあげられるのは傍にいる飼い主さんのあなたです。

痛みのサインをリストに作成しましたので、使ってみてください(^^)該当する項目がありましたら、病院へ連れて行ってあげてください。

早期発見、早期治療が早い回復に繋がります。

公開日:

愛犬・愛猫の健康を守るために ~臭嚢炎(しゅうのうえん)について知っておきたいこと~

臭嚢腺(肛門嚢)とは?

臭嚢腺(しゅうのうせん)とは、犬や猫の肛門の左右両側にある小さな袋で、例えるなら「スカンクの臭い袋」のようなものです。この臭嚢腺は、動物が匂いを発するための器官で、通常は自然に分泌物が排出されます。しかし、分泌物が過剰に溜まると、臭嚢が炎症を起こすことがあります。

臭嚢腺(肛門嚢)は肛門の左右両側の皮膚の直ぐ下(指で押さえている箇所)にあります。

※写真に写っている黒っぽいものは臭嚢です。

臭嚢炎とは?

臭嚢炎(しゅうのうえん)は、犬や猫の肛門付近にある臭嚢(しゅうのう)に炎症が生じる病気です。通常、この臭嚢は分泌物を少量ずつ排出しますが、排出が滞ると細菌感染や炎症を引き起こし、臭嚢炎となります。

臭嚢炎の症状

以下の症状が見られたら、臭嚢炎の可能性があります:

- お尻を床に着けて引きずる(スリスリ行動)

- 肛門周辺を頻繁に舐める

- 肛門を触ると痛がる

- 悪化すると袋が破裂し、出血する場合も

治療方法

1. 軽度の臭嚢炎

- 治療内容:抗生剤や消炎剤などの内服薬で治療を行います。この段階では外科的処置は必要ありません。痛みが比較的軽く、腫れや膿が少ない場合に有効です。

- 治療期間:1〜2週間ほどの薬の投与で症状が改善されることが多いです。

2. 重度の臭嚢炎(膿が溜まっている場合)

- 治療内容:膿が溜まって痛みが強い場合、または臭嚢が破裂している場合には、外科的処置が必要です。以下の処置が行われます。

- 切開と排膿:膿を取り除くために患部を切開し、内部の膿を出します。

- 洗浄と薬剤注入:患部を丁寧に洗浄し、抗生剤や消炎剤を直接注入します。

- 局所のケア:破裂した場合、皮膚が自然に塞がるまで定期的な清掃と経過観察が必要です。

- 治療期間:切開後の回復には2〜4週間ほどかかることが多く、週に数回の通院や処置が必要になる場合もあります。

3. 再発する場合

- 治療内容:再発を繰り返す場合、臭嚢の摘出手術(臭嚢腺切除)を行うことが推奨されることもあります。

- 治療期間:手術後の回復には1〜2ヶ月かかることが一般的です。術後は経過観察と適切なケアが求められます。

臭嚢炎の予防

定期的なケア

臭嚢炎を予防するために、定期的に臭嚢(肛門嚢)をしぼり出すことが効果的です。通常、1ヶ月に1回程度が目安ですが、犬や猫によっては2〜3ヶ月に1回でも十分な場合があります。

- 自宅でのケア:飼い主が自宅で行うことも可能ですが、技術が必要です。無理をせず、困難な場合は専門家に任せましょう。

- トリミングや病院でのケア:トリミングに行った時や予防接種の際に、臭嚢絞りを依頼するのも有効です。

よくある質問 (Q&A)

Q1. 臭嚢炎は犬と猫どちらに多いですか?

A1. 臭嚢炎は特に犬に多く見られますが、猫にも発症することがあります。犬の中でも、小型犬や肥満の犬で特にリスクが高いです。

Q2. 臭嚢炎は再発しやすいですか?

A2. はい、臭嚢炎は再発しやすい病気です。特に、定期的に臭嚢を絞らない場合や、体質的に分泌物が多い犬や猫では再発のリスクが高まります。

Q3. 臭嚢炎は放置しても大丈夫ですか?

A3. 放置すると、袋が破裂して感染が広がったり、皮膚や周辺組織が深刻なダメージを受ける可能性があります。早期の治療が重要です。

Q4. 臭嚢を自宅で絞るのは難しいですか?

A4. 自宅で行うことも可能ですが、力加減や正確な位置の把握が難しいため、最初は動物病院やトリマーに教わることをお勧めします。

Q5. 臭嚢炎の手術はどのようなリスクがありますか?

A5. 臭嚢腺切除手術は比較的安全ですが、術後に排便の際に肛門周囲の筋肉が弱くなるリスクがあります。獣医師と十分に相談して手術を検討してください。

公開日:

愛犬・愛猫のお口ケアで守る健康と幸せな毎日

お口の健康が全身の健康に影響します

犬や猫も人間と同じように、口の中の健康がとても重要です。歯周病や口臭などのトラブルを放置すると、全身の健康に悪影響を及ぼすことがあります。ペットが長く元気に過ごせるように、日々の口腔ケアを大切にしましょう。

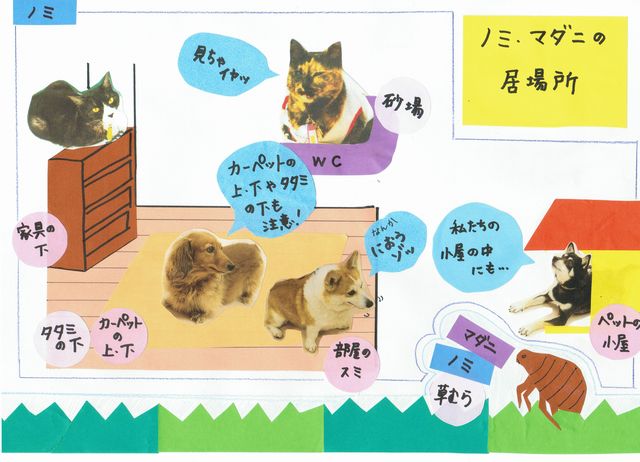

歯石ができるまで

食べかすや細菌が歯の表面に付着すると「歯垢」となり、これが放置されると数日で石灰化して「歯石」になります。歯石は細菌の温床となり、歯周病の原因になります。

① 食べかすや細菌が歯の表面に付着(歯垢の形成)

食事をすると、歯の表面に 食べかすや細菌 が付着します。これらが集まって ネバネバした膜(歯垢) を作ります。

🔹 歯垢は数時間~1日で形成される

🔹 歯垢の約80%は細菌 で構成されている

🔹 歯磨きで簡単に落とせる

しかし、歯磨きをせずに放置すると…

② 歯垢が石灰化し、歯石に変化(約3~5日)

歯垢は 唾液中のカルシウムやリン酸 と結びつき、 約3~5日で硬い歯石 に変わります。

🔹 歯石になると歯ブラシでは取れない

🔹 表面がザラザラしているため、さらに細菌が付きやすくなる

🔹 放置するとどんどん厚くなり、歯周病の原因に

この段階で動物病院での歯石除去が必要になります。

③ 歯石の蓄積が進み、歯周病が発生(数週間~数ヶ月)

歯石が増えていくと、細菌が繁殖し 歯肉の炎症(歯肉炎) が起こります。さらに悪化すると 歯周病 へと進行します。

🔹 歯茎が赤く腫れる

🔹 口臭が強くなる

🔹 歯がグラグラし、最悪の場合抜ける

🔹 細菌が血流に乗り、心臓・腎臓などに影響を及ぼすことも

歯周病のリスク

歯周病を放置すると、歯の根元から細菌が侵入し、血流に乗って心臓や腎臓などの重要な臓器に影響を及ぼすことがあります。これにより、全身の健康が損なわれる可能性があるため、早めの対策が重要です。

動物病院での歯石除去だけでは不十分!

「動物病院で歯石を取ってもらったから大丈夫!」と思っていませんか?

確かに、歯科処置後は歯がきれいになりますが、それだけでは十分ではありません。大切なのは その後のホームケア です。せっかく頑張って治療を受けたのに、お手入れをしないとすぐにまた歯石がついてしまいます。ペットの健康を守るためにも、日常のデンタルケアを習慣化しましょう。

おすすめのケア方法

1. 毎日の歯磨き

食後にガーゼや歯ブラシを使って、お口の中を優しく拭いたり磨いたりしましょう。人間が食後に歯を磨くのと同じように、ペットのお口も清潔に保つことが大切です。

ポイント

✅ 小さい頃から慣らす:成犬・成猫になると嫌がることが多いため、子犬・子猫の頃から徐々に口周りを触る練習をしましょう。まずは口元や頬をなでることから始め、次に上唇をめくって前歯・歯茎・犬歯に軽く触れる練習をしてください。

✅ 無理はしない:嫌がる場合は無理をせず、少しずつ時間をかけて慣らしましょう。

2. デンタルケア用のおやつやおもちゃの選び方

デンタルケア用のおやつやおもちゃは、歯磨きが苦手なペットのサポートとして有効ですが、選び方を間違えると 歯や健康に悪影響を及ぼす ことがあります。以下のポイントを参考に、ペットに合ったものを選びましょう。

選ぶ際のポイント

✅ 硬すぎないものを選ぶ

・あまりにも硬いガムやおもちゃ(鹿の角、牛の骨、硬いプラスチック製のものなど)は、歯が折れたり、ヒビが入る 原因になります。適度な弾力があるものを選びましょう。

✅ サイズが適切なものを選ぶ

・ペットの口の大きさに合わないと、丸呑みの危険 があります。必ず適切なサイズを選び、飲み込めないように注意しましょう。

✅ 歯垢・歯石の予防効果があるものを選ぶ

・デンタルガムやおもちゃの中には、摩擦で歯垢を除去できる設計 のものがあります。獣医師が推奨するものや、科学的に効果が認められているものを選ぶのが安心です。

✅ 添加物やカロリーに注意する

・デンタルケア用のおやつの中には、糖分や添加物が多く含まれているもの もあります。毎日与えるものなので、できるだけ 無添加で低カロリー のものを選びましょう。

✅ 誤飲しやすい形状のものは避ける

・細かく砕けやすいものや、小さくなったおもちゃは、誤飲や窒息の原因になります。必ず 遊ぶときに様子を見守り、傷んだら早めに交換 しましょう。

デンタルケア用のおやつやおもちゃを使用するときの注意点

⚠ 完全に歯磨きの代わりにはならない

・デンタルガムやおもちゃだけでは、すべての歯垢や歯石を防ぐことはできません。あくまで補助的なケアとして活用し、可能な限り 歯磨きと併用 しましょう。

⚠ 与えるときは必ず見守る

・誤飲や歯の破損を防ぐため、デンタルケアグッズを与えるときは 飼い主さんがしっかり見守る ことが大切です。

⚠ ペットの歯や体調に合ったものを選ぶ

・シニア期のペットや歯が弱い子には、より柔らかいものを選ぶなど、個々の健康状態に合ったケアグッズ を選びましょう。

3. 定期的な獣医師のチェック

ホームケアだけでは完全に防げない歯周病もあるため、定期的に動物病院で歯の健康チェックを受けましょう。歯石の除去や、適切なケアのアドバイスをもらうことで、ペットの健康を守ることができます。

飼い主さんからのQ&A

🦷 Q. うちの子が歯磨きを嫌がります。どうすればいいですか?

👉 A. まずは口元を触る練習から始め、徐々に慣らしていきましょう。無理に歯ブラシを使うと逆効果になることがあるので、ガーゼや指サックタイプの歯磨きアイテムを使って、少しずつステップアップするのがおすすめです。

🦷 Q. デンタルガムだけで歯磨きはしなくても大丈夫?

👉 A. デンタルガムやおもちゃは補助的なケアとして有効ですが、歯ブラシによるケアには及びません。できる限り歯磨きを取り入れ、難しい場合は獣医師と相談しながら別の方法を探しましょう。

🦷 Q. どのくらいの頻度で歯科チェックを受ければいいですか?

👉 A. 最低でも年に1回、できれば半年に1回の歯科検診がおすすめです。シニア期に入ったら、より頻繁にチェックを受けることで病気の早期発見につながります。

ペットのお口の健康を守ることは、全身の健康を守ることにつながります。

毎日のケアと定期的なチェックで、いつまでも元気に過ごせるようにしてあげましょう! 😊🐶🐱

公開日:

はじめての歯磨き

うちの子 先生にも言われてるし・・・そろそろ歯磨きを!と決意し、歯ブラシを購入したあなたへ

いきなりお口に歯ブラシを入れたませんか?

その子にとって見たこともない棒状の何かが近づいてきて口に入った!?

好奇心旺盛な子ならいいかもしれませんが・・・たいていの子はびっくりしますよね(^^;

そして、もう二度と歯磨きをさせてくれないなんてことにも繋がります。

こうならないためのステップを紹介します。

道のりは長いですが、試してみる価値はありますよ(^^)

磨きを始めるためのステップ

まずはお口を触られることになれる3ステップ

1.お口を触っても嫌がらない。

2・唇をめくって指を口の中に入れ、歯に触ることができる。

3.指で歯磨きができる。

この3ステップがクリアすることで、お口の中に何か入ることに慣れてもらいます。

つぎのステップは歯ブラシそのものを好きになってもらうステップです。

歯ブラシでその子が痒がっているところをブラッシングしてあげる。

飼い主さんが持ってる、この棒状のもの痒いところをかいてくれて気持ちいい!

とその子にとってうれしい行為に繋げていきます。

最終ステップ

歯ブラシデビューです。

1.歯ブラシを口に入れることができる。

2.歯の頬側の歯を磨くことができる。

ここまでたどり着くのにだいたい2ヶ月くらいかかるといわれています。

焦らずゆっくりと試していただければと思います。

お口を触られることになれる3ステップまでいけたけどそれ以上は・・・

といわれる飼い主さんもいらっしゃると思います。

今は指に巻いて使用するデンタルシートなどもあるので

それらを使って歯磨きを続けてあげてください。

公開日:

犬・猫の歯のこと知っていますか?

歯式

※歯式とは、歯のはえている場所を示す言葉です。

犬 上顎 3・1・4・2 / 下顎 3・1・4・3です。

ここで注目して欲しいのが最後の数字(後臼歯)。

上と下では数が違うんですよ!

猫 上顎 3・1・3・1 / 下顎 3・1・2・1です。

猫の場合は上と下では前臼歯の数が違います。

犬と猫は歯の本数が違うんですね。

歯の種類

1.切歯

2.犬歯

3.前臼歯

4.後臼歯

前臼歯と後臼歯は肉食動物と草食動物では

違った形になっているので比べてみてください。

歯の本数

犬 42本

猫 30本

ヒト 32本

子犬の歯について

生後21日齢から歯が生えだし、生後2ヶ月齢くらいで生え揃います。

その後、生後4ヶ月齢くらいから永久歯が生え始め、

7~8ヶ月齢くらいで生え変わり完了!

ココが重要

生え変わり完了間近の生後7ヶ月齢くらいの時に、

歯の本数をチェックしてあげて!!

乳歯が抜けきらずに残ってしまうと歯並びが悪くなってしまう、

食べかすがたまりやすくなることが考えられます。

乳歯が残っているようであれば、先生に相談してください。

公開日:

毛球症

毛球症

うさぎは毛づくろいを頻繁に行います。抜け毛が多いと毛を飲み込んでしまい、胃や腸などの消化管内で毛玉となり溜まってしまう状態をいいます。

毛球症になってしまっていることが原因

うさぎはとてもキレイ好きで、自分の毛づくろいを頻繁に行いますが、抜け毛が多いと毛を飲み込んでしまいます。猫や犬などの動物とは違って食道と胃の構造上、飲み込んでしまった毛は吐き出すことができません。そのため毛は胃の中で固まり、それがつまってしまうことが原因でうんちが出なくなってしまうことがあります。また繊維質の少ない食事やストレスなども考えられます。

異物を食べてしまったことが原因

基本的にうさぎはなんでも食べてしまうので注意してください。なので、飼い主が十分に気を付けることが大切です。うさぎは危険なものや中毒を起こしてしまうもの、病気の原因になるものに対しても好奇心旺盛にかじってしまうことがあります。新聞紙やティッシュなどの紙類はもちろん、観葉植物やビニール、ゴム製品にプラスチックまで様々なものをかじります。そういった習性が原因で紙類、ゴム製品などを口にした場合、お腹の中で固まったりつまったりして通過障害を起こしてしまいます。

毛球症は健康管理を徹底することにより、防ぐことが可能です!

1.ブラッシングをしっかりと行うこと

普段は週1回のペースで行うことが良いのですが、季節の変わり目などは大量の毛が抜けますので、ブラッシングの回数を増やすなどして、十分に気を付けることが大切です。

2.食事と運動

干し草をメインとした繊維質の多い食事を与えること。

うさぎを適度に運動させることはとても大切です。ただし部屋の放し飼いはうさぎにとって危険なものも多いため、避けることをオススメします。運動させる場合はサークル内で運動させ、かじってしまう恐れのある異物は近くに置かないようにしましょう。万が一、これらの異物をかじって飲み込んでしまい、うんちが出ていなかったりなどの症状が出た場合は、開腹手術などを行うほどの大ごとにも繋がります。

毛球症の前兆

「うんち」と「うんち」が繋がっていたり、毛の多いうんちを出していることがあります。また食欲が落ちる、うんちが小さく少ない、元気がないなど!季節の変わり目などは特に注意して、体調のチェックをしてください。

治療

軽度であれば、腸内の毛球の除去剤を舐めさせてうんちと一緒に排出させたり、キセノン光線治療器を使用し、腸内の動きをよくするなど内科的治療などを行います。ただ症状が改善されず、毛球が消化管の流れを邪魔している場合や、完全に閉塞してしまっている場合には、開腹手術などを行う場合もあります。

うさぎにとって「食事を摂らない」ということは命に関わってきます。毛球症や異物の誤飲により食欲が落ちた場合、家で様子を見たりせず、すぐに病院へ連れていきましょう。

飼い主さんの早い判断がうさぎの命を救うことに繋がります!そのためにも、日ごろから細かい体調管理を心がけてあげましょう。

公開日:

瓜実条虫(サナダムシ)とは?ペットの健康を守るために知っておきたいこと

「うちの子のお尻に白い米粒みたいなのがくっついてた。」ここ数日、耳にすることがありました。

これは瓜実条虫(サナダムシ)といってノミを中間宿主とした寄生虫です。

瓜実条虫(サナダムシ)について

瓜実条虫(サナダムシ)とは?

瓜実条虫(うりざねじょうちゅう)は、一般的に「サナダムシ」とも呼ばれる寄生虫の一種で、犬や猫に感染することが多い寄生虫です。腸で見つかる寄生虫のひとつで、頭部といくつもの体節から成る、平らな胴体を持っています。体節の部分は動物の便と一緒に体外に排出されますが頭は腸の内壁についたままで、そこから新しい体節ができてきます。体外に出たばかりの体節は白っぽい色をしており、体外に出たばかりの体節は白っぽい色をしており、乾燥すると米粒のようになります。犬や猫に最もよく見られる条虫感染症のひとつであり、放置すると健康に悪影響を及ぼすことがあります。

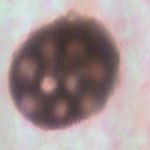

瓜実条虫(サナダムシ)

※瓜実条虫(サナダムシ)の片節

※瓜実条虫(サナダムシ)の卵「顕微鏡で見た画像」

感染経路

瓜実条虫の感染経路は主に ノミ です。瓜実条虫の幼虫はノミの体内に寄生しており、ノミが犬や猫に寄生した際に、動物がそのノミを誤って飲み込むことで感染が成立します。動物の腸内でサナダムシは成虫に成長し、卵を排出します。

感染プロセス

-

ノミが瓜実条虫の卵を摂取

瓜実条虫の卵は、感染した動物の糞便中に含まれており、ノミの幼虫がこれを摂取します。 -

ノミの成長と動物への感染

成長したノミが犬や猫に寄生し、そのノミを動物がグルーミングで舐めたり噛んだりした際に体内へ入ります。 -

条虫の成長と排出

動物の腸内でサナダムシが成虫となり、体節と呼ばれる卵を含む部分を糞便中に排出します。

主な症状

瓜実条虫に感染しても、軽度であれば無症状のこともありますが、重度になると以下のような症状が現れることがあります。

-

下痢や便秘

瓜実条虫が腸内で栄養を吸収するため、消化不良や下痢、便秘を引き起こすことがあります。 -

体重の減少や毛並みの悪化

寄生虫に栄養を奪われるため、体重の減少や毛並みの悪化が見られることがあります。 -

肛門周辺の痒みや異物感

サナダムシの体節が肛門付近に排出されるため、犬や猫が肛門をこすりつける動作(スリスリ)や異物感を示す行動が見られます。排泄物に白いゴマ状のサナダムシの体節が混じっていることもあります。 -

嘔吐

サナダムシが腸内で増殖し続けると、嘔吐することもあります。

治療方法

投薬治療

駆虫薬が主な治療法です。一般的に使用される薬は プラジカンテル(Praziquantel)や ニクロサミド などで、サナダムシを効果的に駆除します。駆虫薬は動物に合った適切な量を獣医師の指示に従って投与する必要があります。通常、数日以内にサナダムシは体内から排出されますが、感染が再発しないように、感染源である ノミの駆除 も同時に行うことが重要です。

ノミの駆除

サナダムシ感染の予防と再発を防ぐためには、動物に寄生している ノミの駆除 が欠かせません。ノミ取りシャンプーやスポットオンタイプの薬を使用し、徹底的にノミを駆除します。また、家の中や寝床のノミ駆除も同時に行うことが推奨されます。

予防方法

-

ノミの予防・駆除

瓜実条虫の感染は、ノミを介して行われるため、定期的なノミの予防が最も重要です。ノミ駆除薬を使用し、ペットの皮膚や被毛を定期的にチェックしましょう。外出する機会の多い動物には、特に注意が必要です。 -

住環境の清潔さを保つ

ノミの卵や幼虫は家の中のカーペットや家具、寝床に潜んでいることが多いです。掃除機をかけたり、寝床を定期的に洗うことでノミの発生を防ぐことができます。 -

定期的な健康診断

年に数回、動物病院で健康診断を受けることも効果的です。早期発見と早期治療が動物の健康維持につながります。

Q&A:瓜実条虫に関するよくある質問

Q1: 人にも感染しますか?

A: はい、瓜実条虫は ヒトにも感染する可能性 があります。特に、子供が犬や猫のノミを誤って飲み込むことで感染することがあります。ペットと接触する際には、適切な衛生管理が重要です。

Q2: ペットに瓜実条虫が感染しているかどうかを確認する方法は?

A: 糞便中に 白いゴマ状のサナダムシの体節 が見られる場合、瓜実条虫に感染している可能性があります。肛門周辺の痒みや、ペットがしきりに肛門をこすりつける動作が見られる場合も注意が必要です。確定診断は、獣医師による糞便検査が必要です。

Q3: 駆虫薬は1回だけで十分ですか?

A: 基本的には、獣医師の指示通りに駆虫薬を1回投与するだけで効果がありますが、ノミの再感染があると再び条虫に感染する可能性があります。そのため、ノミ駆除も徹底的に行うことが必要です。

Q4: ノミがいなくなれば、条虫感染は予防できますか?

A: はい、ノミが瓜実条虫の感染源となるため、ペットや住環境からノミを排除すれば、条虫感染を予防することができます。ノミ予防策を徹底して実施することが大切です。

Q5: 瓜実条虫感染の治療後、再発する可能性はありますか?

A: ノミの駆除が徹底されていれば、再発のリスクは低くなります。しかし、再びノミに寄生された場合は再感染のリスクがあるため、継続的なノミ対策が重要です。

↓サナダ虫の動き方はこうです!

関連記事

公開日:

冬でも注意!ペットがかかる「冬場の熱中症」とは?

冬における熱中症の原因と対策

1. 冬に熱中症が起こる理由

冬場の熱中症は、主に暖房の使い過ぎによるものです。

2. 冬場の熱中症の症状

冬でも熱中症の症状は夏と変わりません。

- 速くて浅い呼吸

- 舌や歯茎の赤み

- 元気がない

- よだれの増加

- 嘔吐や下痢

これらの症状が現れた場合は、すぐに涼しい場所に移動させ、

3. 冬場の熱中症予防のポイント

-

室内の温度と湿度の管理

- 犬の場合:理想的な室温は20~22℃。

定期的に涼しい場所に移動させ、湿度は40~60% に保つことが推奨されます。 - 猫の場合:同様に室温は20~22℃が理想。

猫が自ら移動できる涼しい場所も用意し、 湿度を保つことが重要です。

- 犬の場合:理想的な室温は20~22℃。

-

水分補給

- 冬は水分摂取が減りがちなので、常に新鮮な水を提供し、

こまめに飲ませることが必要です。特に、 ウェットフードや無塩スープを取り入れると良いでしょう。

- 冬は水分摂取が減りがちなので、常に新鮮な水を提供し、

水分補給を促す工夫

- 新鮮な水の提供:毎日水を入れ替え、清潔に保つ。

- 水飲み場の設置:家の各所に水飲み場を設けることで、

頻繁に水を飲むようになります。 - 流れる水の利用:ペット用ウォーターファウンテンを使用し、

興味を引く。 - ウェットフードの活用:ドライフードに加え、

ウェットフードを与えることで水分を補給。 - スープやブロスの提供:

塩分を加えない自家製スープを少量与えると、 食事と共に水分補給ができます。

4. 水分不足のサインを見逃さない

以下の症状に注意し、早めの対策を講じましょう:

- 皮膚の弾力がなくなる

- 口の中が乾いている

- 元気がなくぐったりしている

- 尿が濃い色、または排尿回数が少ない

こうしたサインに気づいたら、すぐに水を飲ませ、

冬の寒さの中でもペットの健康を守るために、

公開日:

ノミアレルギー性皮膚炎

1. ノミアレルギー性皮膚炎とは

ノミアレルギー性皮膚炎は、犬や猫がノミの唾液に対してアレルギー反応を起こし、激しいかゆみや炎症を引き起こす疾患です。また傷口から2次感染の恐れもあります。 なんだか最近からだ掻くな・・・と思われたら早めの通院をお勧めします。

※アレルギーとは体が外からきた異物に対して防衛反応(免疫作用)が過剰に反応したものです。

-

症状:

- かゆみ、ひっかき傷

- 赤みや発疹、脱毛

- 膿が出る湿疹、皮膚の硬化

- 尻尾の付け根、腰背部に特に症状が現れることが多い

2. ノミアレルギー性皮膚炎の治療方法

1. ノミの駆除:

- 投薬: ノミ駆除薬(スポットオンタイプや経口薬)を使用し、ペットの体に付いているノミを速やかに駆除します。定期的に駆除薬を使用することで、ノミの再発を防ぎます。

- 環境のノミ対策: 家や庭の清掃、特にペットの寝具やカーペットはノミが生息しやすいため、掃除機や洗濯を徹底します。必要に応じてノミ駆除用スプレーやミストを使います。

2. かゆみや炎症の緩和:

- ステロイドや抗ヒスタミン剤: かゆみや炎症を抑えるために投与されることが多いです。

- 抗生物質: 感染が進行した場合、抗生物質の投与が必要になることがあります。

- 保湿クリームやシャンプー: 保湿成分の入った皮膚に優しいシャンプーやクリームで、皮膚を保護し、炎症を軽減します。

3. アレルギー治療:

- アレルゲン除去: ノミのアレルゲンに直接触れる機会を減らすため、ペットの生活環境を整え、継続的なノミ予防が不可欠です。

3. ノミアレルギー性皮膚炎の予防方法

1. 定期的なノミ予防薬の使用:

- ノミの駆除薬はペットに毎月または季節ごとに使用し、ノミが付着する前に予防を徹底しましょう。スポットオンタイプ、経口薬などさまざまなタイプがあるので、ペットに合ったものを使用してください。

2. ペットの環境管理:

- ペットが過ごす場所の清潔を保つことが重要です。寝具やカーペットは定期的に洗濯し、掃除機を頻繁にかけることで、ノミの卵や幼虫を取り除くことができます。特に、春から秋にかけては、ノミの発生しやすい時期なので注意が必要です。

3. 他の動物との接触を管理:

- 外出時や他の動物と接触する際には、ノミが付着しないよう注意しましょう。ドッグランやペットホテルを利用する際も、事前にノミ予防が施されているか確認することが大切です。

4. 日常ケアとホームケアの方法

1. 定期的なブラッシング:

- ブラッシングを行いながら、皮膚の状態をチェックします。ノミの糞や卵が見られた場合はすぐに対処が必要です。

2. シャンプー:

- ノミ駆除効果のあるシャンプーや、アレルギー皮膚炎に優しい低刺激のシャンプーを使用します。シャンプー後は、ペットをよく乾かし、湿気の残りによる皮膚トラブルを防ぎましょう。

3. 室内環境の清掃:

- ペットが過ごす場所だけでなく、カーペットや家具、車のシートなども定期的に掃除し、ノミの発生を防ぎます。

5. よくある質問(Q&A)

Q1: 犬がノミに噛まれたかもしれません。すぐに病院へ行くべきですか?

A: かゆみが続いたり、皮膚に赤い発疹や脱毛が見られる場合は、動物病院へ行くことをお勧めします。早期の治療が悪化を防ぎます。

Q2: ノミ駆除薬を使っていますが、ノミアレルギー性皮膚炎の症状が出ることがあります。どうしてですか?

A: たとえ1匹のノミでもアレルギー反応が起こることがあります。駆除薬の効果が現れる前にノミが噛む場合があるため、環境管理を強化し、病院で追加の治療が必要になることもあります。

Q3: ペットが外出しないのに、なぜノミがつくのでしょうか?

A: ノミは他の動物や人間の靴や服に付着して家庭に持ち込まれることがあります。外出しないペットでも、室内でノミに感染する可能性があります。

Q4: ノミ駆除薬は何カ月ごとに使用するべきですか?

A: 一般的に、月1回の使用が推奨されていますが、季節や環境に応じて獣医師に相談し、最適な頻度を決めてください。

6. アドバイスコーナー:ノミアレルギー性皮膚炎を未然に防ぐために

1. 早めの対応が鍵:

ノミアレルギー性皮膚炎は、症状が悪化する前に早期に対処することが重要です。かゆみや皮膚の変化に気づいたら、すぐに動物病院で診断を受けましょう。

2. 予防は持続的に:

ノミ駆除は一度で終わりではなく、持続的に行う必要があります。駆除薬や清掃など、定期的なケアを怠らないことで、アレルギー反応を未然に防ぐことが可能です。

3. ペットの健康管理:

皮膚の健康は全身の健康と直結しています。定期的な健康診断や皮膚のチェックを行い、異常があれば早めに治療を始めることが大切です。

まとめ:

ノミアレルギー性皮膚炎は、犬や猫にとって非常に苦痛な疾患です。飼い主がノミの予防と早期発見に努め、適切な治療を行うことで、ペットの快適な生活を守ることができます。ペットの皮膚に異常が見られた場合やノミが確認された際は、すぐに動物病院へご相談ください。

関連ページ

公開日:

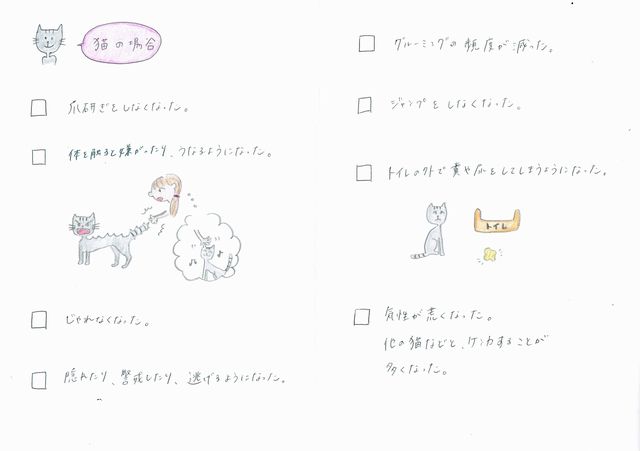

ノミ!ダニ!!は こんなとこに潜んでいる

「うちの子は家から出さないのにノミがついてしまいました」と悩む飼い主さんが多いですが、ノミやダニは飼い主の服や靴底に付着して家庭内に持ち込まれたり、他の動物との接触によって広がります。特に、雨上がりで気温が高い時期は、ノミやダニが活発になるため、注意が必要です。

ノミが潜んでいる場所

- ペットのベッドやカーペット、家具の隙間:暖かく湿度の高い場所が好きです。

- 草むら、公園、庭の落ち葉や茂み:外で遊んだペットに付着しやすいです。

- 動物同士の接触:ノミは他の動物から簡単に移ります。

ノミがもたらす被害(犬・猫への影響)

- かゆみや皮膚炎:ノミの唾液にアレルギー反応を起こし、かゆみや皮膚炎を引き起こします。特に「ノミアレルギー性皮膚炎」は慢性化しやすいです。

- 貧血:ノミが大量に吸血することで特に子犬や子猫に貧血が起こることがあります。

- 瓜実条虫(うりざねじょうちゅう)の感染:ノミを介して寄生虫に感染するリスクがあります。

ノミがもたらす被害(人への影響)

- かゆみや刺し傷:ノミに刺されると足や足首にかゆみや発疹が生じます。

- 皮膚炎やアレルギー反応:人もノミの唾液にアレルギー反応を示し、かゆみや腫れが起こることがあります。

マダニによる被害

マダニが潜んでいる場所

※ダニ(血を吸った状態のものです)

- 草むら、森林の茂み、公園のベンチ:外で遊んだ犬や猫の被毛に付着しやすいです。

- 庭や芝生:ペットが外出先から持ち帰ることが多いです。

マダニがもたらす被害(犬・猫への影響)

- バベシア症:マダニが媒介する原虫が犬の赤血球を破壊し、重篤な貧血や発熱を引き起こします。早期治療が必要です。

- 皮膚炎やかゆみ:マダニの吸血は長時間続き、吸血部位にかゆみや炎症を引き起こし、二次感染を引き起こすことがあります。

- ライム病:マダニが原因で発熱や関節炎を引き起こします。

マダニがもたらす被害(人への影響)

- 重症熱性血小板減少症候群(SFTS):SFTSウイルスを媒介するマダニによる感染で、発熱や下痢、吐き気、血小板の減少を引き起こし、重篤な場合には死亡することがあります。

- ライム病:発熱や筋肉痛、関節痛が起こり、放置すると慢性関節炎になることもあります。

予防方法

ペットに対する予防

- 定期的な薬剤投与:動物病院で処方されるノミ・ダニ予防薬を1ヶ月ごとに適用しましょう。

ノミトリをつける際の注意事項

Ⅰ.誤ってノミトリを舐めてしまった場合、下記の症状がみられることがあります。

※特に多頭飼いされている方は注意してください。

・嘔吐

・下痢

・元気消失(重症はぐったりすることも)

・食欲不振

・よだれ

Ⅱ.ノミトリをつけた箇所が脱毛する場合もあります

Ⅲ.ノミトリを付けたら乾くまではその部分を触らず、触ってしまった場合はすぐに手を洗ってください。

上記の症状が見られた場合はすみやかに病院に来院されてください!

2.室内環境の清潔維持:ペットの寝床やカーペットを定期的に掃除し、ノミやダニの繁殖を防ぎます。 3.ブラッシングと点検:外出後にペットの体毛をブラッシングし、ダニの早期発見を心がけましょう。

人に対する予防

- 適切な服装:草むらや森林では、長袖・長ズボンを着用し、肌の露出を防ぎましょう。

- 虫よけスプレーの使用:外出時には、虫よけスプレーを活用してノミやダニの付着を予防しましょう。

- 定期的な掃除:ノミやダニを家の中に持ち込まないように、カーペットや家具の隙間を中心に掃除を行いましょう。

よくある質問 (Q&A)

Q1. ノミやダニの予防薬はどのくらいの頻度で使うべきですか?

A2. 予防薬は1ヶ月ごとに使用するのが一般的ですが、製品によって異なります。獣医師と相談し、適切な予防薬を定期的に使用してください。

Q2. 室内飼いのペットでもノミ・ダニ予防が必要ですか?

A3. 室内飼いでも、飼い主の服や靴を通じてノミやダニが持ち込まれることがあるため、予防が必要です。

Q3. ノミやダニが家の中で繁殖したらどうすればいいですか?

A4. ペットに予防薬を使い、カーペットや家具の隙間など家全体を徹底的に掃除し、必要に応じて殺虫スプレーを使用しましょう。

Q4. ノミやダニの予防薬はどれくらいの期間、効果が続きますか?

A4. 多くのノミ・ダニ予防薬は1ヶ月間効果が持続します。しかし、製品によっては3ヶ月間効果が持続するものや、数週間ごとに再投与が必要なものもあります。獣医師に相談して、ペットに最適な予防薬と使用頻度を確認することが大切です。

Q5. 1年を通して予防薬を使用する必要がありますか?

A5. 地域や気候により異なりますが、春から秋にかけてはノミやダニの活動が特に活発になるため、1年を通して予防することが推奨される場合があります。特に暖かい地域や室内環境の温度が高い場合は、冬でも予防薬を使用するのが良いでしょう。

Q6. ノミ・ダニの予防薬を切らした場合、どうすればいいですか?

A6. 予防薬を切らした場合、できるだけ早く再投与することが重要です。長期間予防薬を使用しないと、ノミやダニが再び繁殖する可能性が高まります。薬が手に入らない場合は、獣医師に相談し代替手段を確認してください。

Q7. 予防薬を適用するタイミングはありますか?

A7. 予防薬は、ノミやダニが活動を始める前の早い段階、特に春先から適用し始めるのが理想的です。ただし、通年予防が必要な場合は、定期的に1ヶ月ごとなどに使用し続けることが推奨されます。

公開日: