冬の猫風邪に要注意!!

猫風邪ってなに?

よく冬に鼻水や目やにで顔がぐじゅぐじゅのネコちゃんがいます。

そんな症状を起こす病気のひとつに、猫ウィルス性鼻気管炎があります。

猫ウィルス性気管炎(FVR ※1)は通称 猫風邪とも呼ばれ、

特に冬に発症しやすい病気です。

※1 FVRに感染すると、発熱や元気消失、食欲不振などが見られ、

ひどくなると、目やにを伴う結膜炎から始まり、

くしゃみ、咳をするようになります。

鼻汁は膿性鼻汁(つまり、あおばな)なので、鼻周囲の汚れが目立ちます。

ぱっと見た感じは、顔がぐじゅぐじゅだなと印象をうけます。

感染経路は?

感染源は主に感染猫ちゃんとの接触です。

また感染猫ちゃんのくしゃみによる飛沫感染もあります。

このウィルスに感染すると、そのウィルスは完全に排除されることは少なく

体調がよく、元気な時は症状はほとんど出ませんが、

体調が悪くなると発熱や元気消失などの症状を発現させます。

このように一度感染すると、生涯にわたり再発を繰り返す場合があります。

また子猫では悪化したら死亡率の高い病気です。

猫風邪の対策は?

予防として、主も有効的なのが、ワクチン接種です。

子猫のうちからしっかり接種しておきましょう。

また、体調を崩さないようにきちんとした健康管理も大切ですよ!

猫風邪は感染力が強く、感染猫と接触すると高い確率でうつります。

室内飼いだし外に出ていかないから大丈夫!と思っている飼い主さん 網戸越しで外猫と接触する可能性もあるので、十分な注意を払いましょう。

また飼い主さんの手や服に付着したウイルスによって、 愛猫が感染することもあります。よその猫や野良猫を触った時は必ず手洗いしましょう

公開日:

子猫を保護された方へ その3

五、社会化

子猫に限らず動物には生後3ヶ月間の社会化という時期があります。

社会化とは群れの中で、単独で生きていく上でのルールやマナーを学んで行く過程です。

例えば

子猫が親猫や兄弟と咬んだり、時には引っ掻いたりしてじゃれ合ってる光景をみたことはありませんか?

これは遊びを通して、相手がどのくらいまでなら許してくれるかを学んでいるのです。

これは『猫』の世界での社会化ですが、『人と猫』の世界での社会化もあります。

人と生活していく上で必要なことを学ぶこととして、

トイレのしつけ

飼い主さん以外の人を見ておびえないようにする

壁やイスなどで爪とぎをしないようにする為に、いくつか爪とぎを用意することなどです。

これからあなたと子猫、一緒になって社会化を学んでいってください。

補足

a.生後1ヶ月くらいまでは爪が出たままで、自分で引っ込めることは出来ません。

次第に引っ込めるようになるので安心してください。

それまでは痛いかもしれませんが我慢です!!

b.体重測定

体重は毎日、計ってあげてください。

家にある料理用計りの上にタッパなどの容器を載せ、その中に子猫入れて計ってください。

※1

c.ノミ取り

ある一定の体重になるまではノミ取りはつけられません。

定期的に目の細かい櫛でブラッシングしてノミを取ってあげてください。

※2

ノミが体にいるとノミに血を吸われて貧血になるかもしれませんし、病気にかかる可能性もあります。

d.睡眠

睡眠は十分に

家の中の静かな場所に猫用のバスケットなどを居心地の良い場所を見つけてあげ、

子猫だけのテリトリーを作ってあげてください。

眠っている子猫は寝かせておきましょう。

公開日:

子猫を保護された方へ その2

三、食事

用意するもの

①動物用哺乳ビン

ペットショップ、ホームセンターや病院に置いてあります。

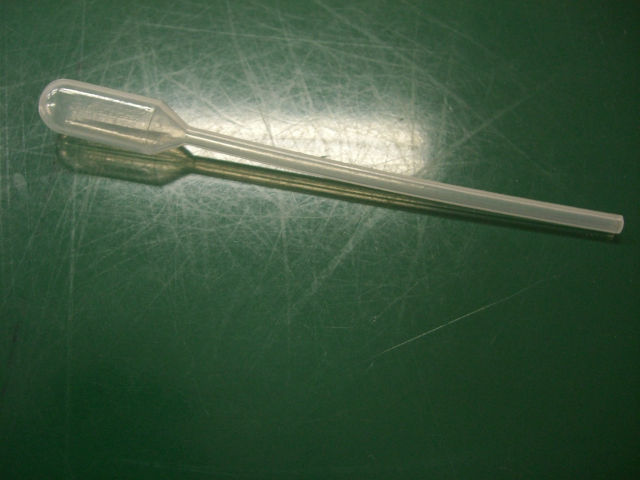

②スポイド

旅行用品店などに置いてある、香水を詰め替えたりする時に使うものなどを利用してください。

未使用のものを使ってください。

③猫用ミルク

注意点

a.生後30日までは消化機能が未発達なので、食事はこまめに分けて与えてください。

回数は1日5~6回を目安にして下さい。

b.ミルクは猫用のミルクを与えてください。

どうしてもその時、猫用のミルクが手にはいらなければ応急処置として、

人用のミルクもしくはヤギのミルクで代用しても構いません。

猫用のミルクは人用のミルクやヤギのミルク、犬用のミルクもですが

それぞれ糖などの成分の違いがあり下痢をしてしまう恐れがあります。

与えるとしても1、2回だけにしてください。

下痢は体力にない子猫にとっては大変危険なことです。

c.ミルクの温度は人肌程度にしてください。

熱くてもやけどをしますし、冷たいと子猫は興味を示さないかもしれません。

d.動物用哺乳ビンについている乳首では大きすぎて飲めない子もいます。

その様な場合はスポイドを使って飲ませてあげてください。

e.生後30日頃から徐々に離乳食にかえ、生後60日頃を目安に子猫用の

ドライフードへとかえてください。

まだ1回の食事で消化できる量は限られていますので、

袋に書かれている1日量を3~4回に分けてあげてください。

四、排泄について

用意するもの

ガーゼやコットンもしくはティッシュ

子猫は生後30日以上にならなければ自力で排泄をすることが出来ません。

通常は母猫が子猫のお尻を舐めて刺激を与え、うんちやおしっこを出させます。

母猫替わりに、食事を終えたらガーゼやコットンもしくはティッシュを水に濡らし肛門付近を

軽く擦り刺激を与え排泄を促してください。

うんちからの病気の感染率は高いので、こまめに処分してあげてください。

公開日:

子猫を保護した方へ

ここ数日、子猫を保護された方の通院が多くみられるようになってきましたので

「子猫を保護された方へ」タイトルで再度ブログにアップしたいと思います。

生後数週間の子猫の生存率はかなり低いです。

通常、子猫は母猫から免疫をもらい免疫をつけていくのですが、初乳を飲んでいない子猫は免疫の

移行がなされていない為、特に弱いと考えられます。

また生まれたての子猫は目も開いておらず、耳も聞こえませんし、歩くことも出来ません。

子猫が成猫になれるよう、このサイトを通じお手伝い出切ればと思い、3日間に分け紹介していきます。

1日目は『子猫の状態チェック』 と 『飼育環境』

2日目は『食事』 と 『排泄』

最終日は『社会化』 と 『補足』です。

一、子猫の状態チェック

項目

□ 元気はありますか?

□ 鳴かなかったり、体は震えていませんか?

□ 目やにがひどかったり、鼻水は出てませんか?

□ うんちは下痢っぽくないですか?

□ うんちに血は混ざってないですか?

1つでも該当する場合はすぐに最寄の動物病院へ連れて行ってください。

動物病院へ連れて行く時(冬場)は

子猫をタオルに包み寒くないようにして連れて行くことをお勧めします。

二、飼育環境

子猫はまだ自分で体温を調節することが出来ません。

ですから周りを暖かくしておかなければ体温は下がってしまいます。

段ボールを用意してもらい、中に毛布やタオルを入れてあげてください。段ボールは保温性があります。

また秋口から夜は気温が下がるので、ペットボトルにお湯を入れ、タオルで包んだものを段ボールの中へ

いれてあげてください。

注意事項

お湯を入れたペットボトルを段ボールに直接入れると、子猫がやけどをしてしまう

恐れがあるので必ずタオルで巻いてください。

公開日:

混合ワクチン接種について

混合ワクチン接種は毎年の接種をお願いしています。

ただ生後3ヶ月未満のワンちゃん、ネコちゃんには生後3ヶ月までは1ヶ月おきの接種をお願いしています。

なぜか

出産時から母乳以外で育ってきた子は母乳からのプレゼント(病気に対する抵抗力)がないため

早めに接種する必要があります。

自然免疫はあかちゃんの成長とともに自然に失われていきます。

あかちゃん自身で免疫をつくり、病気を予防する必要がでてきます

このために混合ワクチンがあります。

また、家に迎えて、2週間未満のワンちゃん、ネコちゃんに関しては1~2週間以上たって、

新しい環境に慣れてから混合ワクチン接種をした方がいいでしょう

高齢やワクチン接種後具合の悪くなったことのある子に対して選択の一つとしてワクチンチェック

を選択肢にひとつとして提案しています。

最後になりますが、年齢問わず混合ワクチン接種を打つ時に

気をつけていただきたい点が2点あります。

1.稀にワクチン接種後に顔が腫れたり、吐いたりする子がいます。

接種後の経過を観るため病院で、20~30分経過を観る場合があります。

特に初めて接種される場合、午前中の接種が望ましいと思います。

一度でもこのような症状がみられた子に関して、

当院では免疫の有無を確かめる為、外部検査機関に依頼することもあります。

検査が出るまでに2週間程度かかりますが 、飼い主さんに安心してもらえるようお勧めしています。

以上のことは固体差があるので 、掛かりつけの病院で先生に相談してください。

2.こんな時はワクチン接種を控えて

自分の子供が風邪を引いている時に、インフルエンザ予防ワクチンを接種したりしませんよね。

同じようにペットが具合の悪い時(お腹を壊している、食欲がないくしゃみをするetc)

はワクチン接種を控えてください。

3. ワクチン接種後は安静に

ヒトと同じようにワクチン接種後は激しい運動は避け、安静にするようにしてください。

ワクチンを打ってもすぐに免疫ができる訳ではありません。

抗体ができるまでに1~2週間ほどかかると言われていますので、他の子に会わせたい

という気持ちはわかりますが、子犬や子猫の場合は特にすぐに他の子たちとの接触は

避けた方がいいです。

何か気になることがありましたら、お問い合わせください。

<ワクチン費用>

————– 犬の混合ワクチン ————–

犬 6種混合ワクチン 6,804円(税抜き)

犬 8種混合ワクチン 8,934円(税抜き)

————– フェレットの混合ワクチン ————–

フェレット 6種混合ワクチン 4,510円(税抜き)

————– 猫の混合ワクチン ————–

猫 3種混合ワクチン 5,940円(税抜き)

<余 談>

新居に入居する時、ペットを預ける時などに

ワクチンの証明書の提示が必要な時があります。

そんな時に

あれ?どこになおしたかな・・・

なんてならないように!

公開日:

シリーズ それって病気のサインかも!? 猫の泌尿器疾患編

猫の泌尿器疾患

ネコちゃんのおもらし、血尿、頻尿、多尿など、おしっこのトラブルを理由に来院される飼い主さんを多くみられます。肥満(ダイエット)、トイレの位置の変更や数を増やす、清潔にするなど環境の改善で、自然と治ってしまうのもの。発見が遅れると命に関わるものや手術が必要になるものなど様々です。

猫の泌尿器疾患と主な症状

猫の尿路と腎臓の病気には色々ありますが、当院で通院される猫ちゃんは尿道閉塞、特発性膀胱炎および慢性腎臓病が挙げられます。尿道閉塞は尿道に結石がつくられることで、尿がでなくなる病気です。特発性膀胱炎はストレスや飲水量の問題によりおこる病気です。どちらの病気も症状として、頻尿・血尿・おもらし等がみられます。そして、猫の病気で最も多いとされているのが慢性腎臓尿です。初期症状として、飲水量の増加・尿量の増加・尿の色が薄くなる等の症状です。悪化していくと嘔吐、食欲不振がみられていき、重度になると尿毒症を発症する病気です。

ネコの泌尿器疾患の検査と治療

診断に必要な検査としては、血液検査、尿検査、X線検査、エコー検査などが挙げられます。血液検査でわかることは腎臓の働き。尿検査でわかることは尿路結石(結晶)、尿路細菌感染 、尿路の出血、蛋白尿 など。検査をすることで、早期発見につながります。

治療内容は、慢性腎臓病では点滴や積極的に水分を補給することにより、脱水を予防したり、体内の水分量を増加させて尿の量を増やし、老廃物の排泄を促したりします。腎臓の負担軽減のために腎臓病療法食や血圧のコントロールなどです。尿道閉塞に関しては、閉塞の解除と食事療法などによる再発予防。最後に特発性膀胱炎では、ストレスの解除や抗炎症剤、飲水量の増加が主な治療方法に挙げられます。

泌尿器性の疾患に関しては一度発症すると、完治しても再発することが多いです。そのため、長く向き合っていく疾患のひとつだと考えた方がよいかもしれません。

おしっこに関するブログは「心当たりありませんか?」でも紹介してますので合わせて読んでみてください。

おしっこチェックの方法については花王のサイト「月に1度の新習慣オシッコチェックの方法」を参考にしてみてください。リンクを貼っておきます。

https://www.kao.co.jp/cat-health/howto/

公開日:

シリーズ それって病気のサインかも!? 犬の多飲多尿編

犬の多飲多尿編

こんなこと感じたことありませんか?

以前に比べ、水をよく飲むな。

おしっこの色が薄くなったし、何度もトイレに行くようになったな。

犬が多飲多尿になる原因

何らかの原因で多尿の状態に落入った場合、通常よりも多く水分が失われてしまうので、それを補うために水分を多くとろうと多飲が引き起こされるためです。

考えられる病気

・糖尿病

・副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)

・子宮蓄膿症 ※避妊をしていないメスのみ

・腎臓病

・心因性多飲

多飲の判断基準

体重1kgに当たり90~100ml以上(1日量)の場合

例えば体重が7kgダックスの場合は1日で700ml以上飲む状態

水を飲む量の測り方

ペットボトルに1日分の水を準備し、そこからお皿に注いであげる

1日の終わりにどのくらい飲んだのかがわかります。

多尿の判断基準

体重1kgに当たり50ml以上(1日量)の場合

例えば体重が7kgダックスの場合は1日で350ml以上おしっこがでる状態

おしっこの量の測り方

ペットシーツごと重さを測る。

外でしかしない場合はおしっこの回数をチェックする。いつもより回数が多いのかどうか

「多飲多尿」は見逃しやすい、病気のサインです。

気温や体重の変化などに伴い飲水量は変化しますので、季節ごとに飲水量を小まめに記録するなどの管理が必要です。

はやめに飼い主が気が付いてあげて病院に連れて行ってあげてください。

多飲多尿で注意してもらいたいこと

水をの無料の制限しないこと

多く場合「たくさん尿が出るためお水を欲しがる」状態です。

多飲多尿を示す子の飲水量を制限すると、正常な子に比べ脱水症状が起きやすくなります。

公開日:

ペットの熱中症に注意

本格的な暑さを前に、熱中症の基本知識を確認

「熱中症ゼロへ」みんなで予防🐶😸熱中症対策!!

熱中症は7月下旬から8月にかけて最も多い

【症 状】

参照:日本気象協会推進「熱中症ゼロへ」プロジェクト

呼吸が荒く心拍数も普段より高い

下や口の中が紫色(チアノーゼ)

よだれが多い

自分で水を飲みに行けない、食べれない

横になって起き上がれない

ぐったりして元気がない

痙攣

血尿や血便

症状が重くなると死亡することも

【熱中症を引き起こす3つの要因】

- 環境

気温の高さ、湿度の高さ、直射日光

- 体

高齢の犬猫、子犬や子猫、体調不良、暑さに慣れていない体

- 行動

激しい運動、長時間の散歩、水分補給が十分でない

【熱中症予防】

🐈車の中はエアコンを止めた状態では窓を開けていても高温に。

短い時間だからと思っても車内には置いていかないで

🐶日中の散歩、この時期は地面から10cmくらいの高さのところでは

50度になることも。

日中の散歩は控え、散歩コースも草や土のある場所を多めに

🐈通院する際にキャリーケースを利用されると思いますが、気を付けて!

熱がこもりやすいので、ホームセンターにおいてあるグッツを活用してみて。

参照:100人が選んだ!犬の暑さ対策グッズおすすめ10選|散歩やお留守番に

🐶ブラッシング

冬毛が残っていると通気性が悪く、また水に塗れたりして毛が絡み合ったりすることも。

そのままにしておくと蒸れて皮膚に負担がかかるだけでなく、熱がこもってしまい熱中症になることも

写真のようなくしを使用して定期的にブラッシングを。

参照:楽天市場

🐈こまめな水分補給!!

でもなかなか水入れに水をいれていても飲んでくれない・・・

飲んでると思う・・・

と言われる飼い主さんもおられます

そこで

水分を摂るために!!

最後に

【熱中症になりやすい子】

ー短頭種

🐶バグやシーズ、フレンチブルドック、ボストンテリアなど

🐈ペルシャやエキゾチックショートヘア、ブリテッシュショートヘア、ヒマラヤンなど

ー肥満気味の子

皮下脂肪が多いほど、体内に熱がこもりやすため

ー高齢の犬や猫

筋肉が弱り自由に移動することが困難になるため

ー子犬や子猫

体温調節があまりうまくできないため

公開日:

暑さ対策してますか?☀

こんにちは!

梅雨も明け、毎日暑い日が続いていますね☀💦

そんな中、おうちのわんこちゃんやにゃんこちゃん達は暑さ対策していますか?![]()

室外飼育の子はもちろん、室内飼育の子もしっかりと適温&水分補給などで暑さ対策をしてあげましょう!!

お散歩の時間も日中は避けて早朝や夕方過ぎの涼しい時間に行ってあげて下さいね🐶

土に比べアスファルトは特に熱くなっているのでお散歩の前に一度飼い主さん自身が手で地面を触って

温度を確かめるのもいいと思いますよ!

もし熱中症が疑われる場合はすぐに体を冷やして病院へ🏥

何か気になったことがあればお気軽にお問合せ下さい![]()

くすめ動物病院

公開日:

オシッコを観察する

オシッコの病気チェック項目(犬猫編)

□ おしっこに赤やピンクの色がつく。

□ 日に何度もトイレに行く。

□ トイレでうずくまる・力んでいるがおしっこが出ていない。

□ おしっこが少量しかでず、キレが悪い。

□ お腹を触ると嫌がる。

□ 食欲がない・元気がない

オシッコの病気の疑いがある場合、飼い主さんにはこの様なことを

きいています。

飼い主さんに

「おしっこに赤やピンクの色がまじってはいませんか?」

と聞くと、

犬の飼い主さんの場合は、「ペットシーツにするので、そういえば・・・」

などと返ってくるんですが、

猫の飼い主さんの場合は

「猫砂にするからよく分かりません」

と返ってくることが多いです。

毎日チェックすることで、わかることがあります。

また飼い主さんが、尿の状態を把握できていると先生と話をする上でも

助かると思います。

「おしっこチェックで SAVE CATS」花王株式会社

ご自宅で結石があるかどうかを調べる方法は

この時期に注意しなければ!! 見てみてください。

公開日: