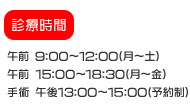

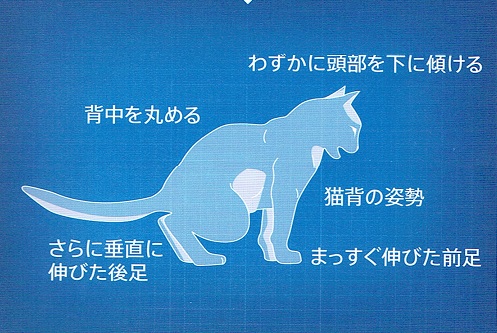

モルモットがかかる皮膚の病気

疥癬(モルモットセンコウヒセンダニ症)

おもにケージ内の不衛生な環境や栄養不足により引き起こす病気

センコウヒセンダニに寄生されると

フケが多くなったり、激しい痒みから体を掻きむしってしまい皮膚炎をおこすことも。

また症状が悪化すると、食欲がなくなり、体重も減ったりすることも。

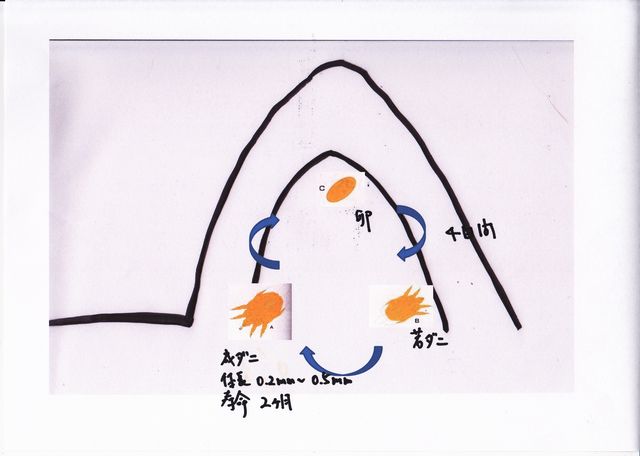

センコウヒセンダニ

皮膚にトンネルを掘って寄生する厄介なダニ

こいつは肉眼では見ることはできません。

下の写真のように顕微鏡で見なければいけないちっちゃなやつです。

人にもうつるので注意が必要です!

公開日:

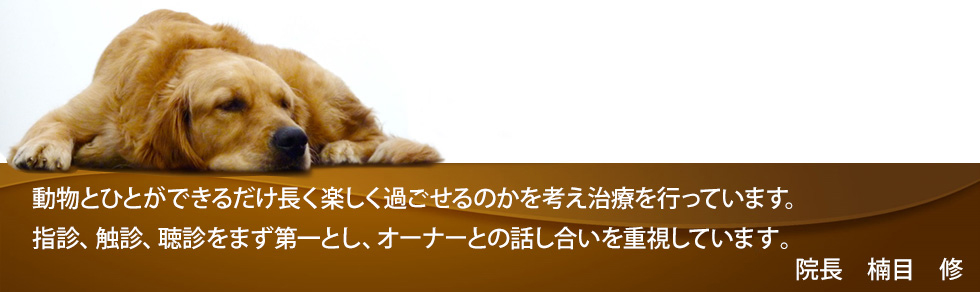

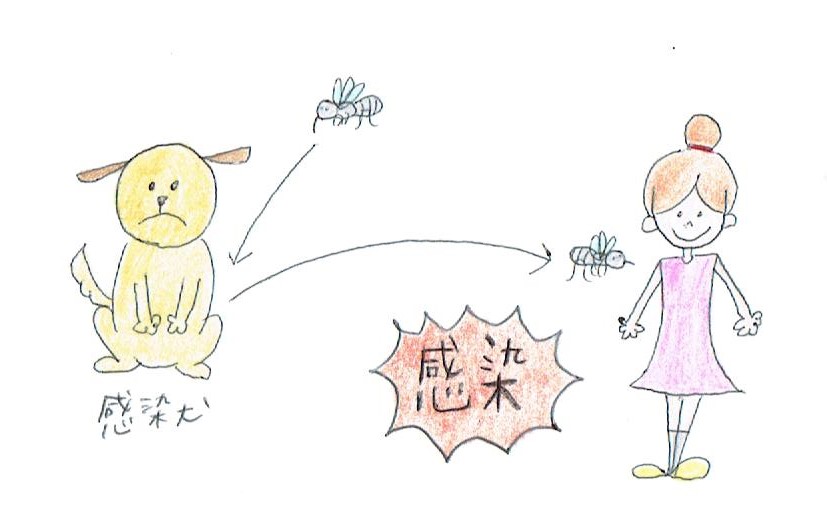

フィラリア症 (犬糸状虫症)とは・・

フィラリア症 (犬糸状虫症)とは・・

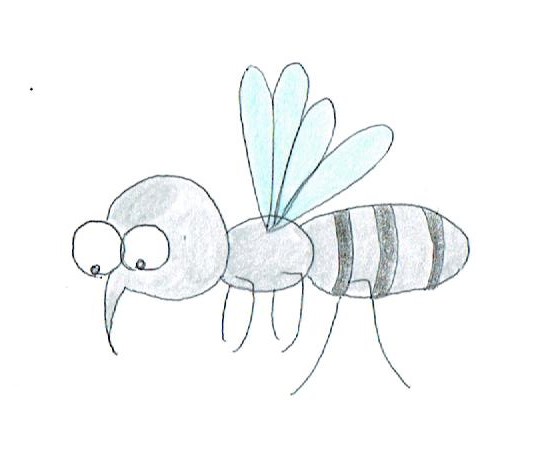

フィラリア症とは、フィラリアが主に犬の心臓(特に右心室)と肺静脈に寄生し、呼吸器系、循環器系および泌尿器系に多様な障害をもたらします

キーワード1

フィラリアは、蚊によって媒介される寄生虫です。雌のフィラリアは交尾後、血液中にミクロフィラリアと呼ばれる幼虫を生みます。蚊が犬を刺すと、血液とともにミクロフィラリアが吸い取られ、蚊の体内で約2週間かけて2回脱皮し、感染力を持つ「第3期幼虫(感染幼虫)」に成長します。その後、蚊が再び犬を刺すと、幼虫が犬の体内に入り、約6ヶ月で成虫となります。成虫は約3~5年、ミクロフィラリアは1~2年の寿命を持ちます。

フィラリアに感染している犬の体内には

フィラリアの成虫と成虫が産んだミクロフィラリアがいます。

↓

ミクロフィラリアは蚊が吸血した時に蚊の体内に入り、

2週間かけて感染力のある感染幼虫(第3期幼虫)に育ちます。

↓

感染幼虫を持った蚊が別の犬を吸血する時に幼虫が皮膚へ侵入します。

↓

犬の体内に入った幼虫は2~3ヶ月かけ皮下・筋肉内で成長し、2センチ程度の体長になります。

↓

その後、血管に侵入して心臓や肺動脈に寄生し3~4ヶ月かけて成虫となりミクロフィラリアを産んでいきます。

※フィラリアの成虫

フィラリア症の症状は、成虫の数や寄生部位によって異なり、軽度の場合はほとんど症状が現れませんが、重度の場合は咳や運動を嫌がる、体重減少、赤い尿などの症状が見られます。

- 喉に骨が引っかかったような「カッカッ」という咳

- 運動を嫌がる、走りたがらない

- 散歩中に立ち止まり、呼吸が荒くなる

- 激しい運動や興奮後に失神する

- 体が痩せ、お腹が張ってくる

- コーヒー色や赤い尿をする、元気や食欲がなくなる

フィラリア症の治療方法は、病態に応じて内科的治療と外科的治療があります。

-

内科的治療: 症状を和らげるために薬物療法が行われます。例えば、咳が出ている場合は咳を抑える薬が使われ、肝臓や腎臓に障害が出ている場合は、それに対する処置が行われます。また、フィラリア成虫を殺す薬も使用されることがありますが、成虫が死んだ後に血管内で詰まるリスクがあるため、慎重な管理が必要です。

-

外科的治療: 重度のフィラリア症の場合、外科手術によって心臓や血管内から成虫を取り除くことが検討されます。この治療法は、寄生虫の数が多く、内科的治療だけでは改善が見込めない場合に選択されます。

キーワード2

フィラリア症は予防のできる病気です

フィラリアは、一度感染すると体外に排出することができない、厄介な寄生虫です

しかし、現在では予防薬を1ヶ月に1回飲ますことで感染リスクを限りなくゼロに近づける有効手段です

予防

「蚊に刺されない=フィラリアに感染しない」と、蚊取り線香をたいたり、散歩に行かないなど

の方法をとられる飼い主さんがおられますが、日常生活のなかで蚊を完全に防除することは

不可能です。

犬が蚊に刺されないようにするより、予防薬を飲ますことのほうが最善の方法なのです

当院では、1ヶ月に1度、体重にあわせた薬を飲ませています

予防期間は、蚊が出始めた5月~蚊のいなくなった1ヵ月後の12月までの8ヶ月間です

予防薬は、フィラリア感染犬(特にミクロフィラリア陽性犬)に飲ませた場合、血液中の

ミクロフィラリアを殺すと同時に犬がショック状態に陥ったり、発熱したりすることがあります

ですから、予防薬を投与する前に必ず血液検査が必要になります

検査方法と重要性

どうしてフィラリア検査が必要なの?

フィラリアに感染しても、初期段階では症状がほとんど現れないことが多いです。しかし、感染が進行すると、咳や疲れやすさ、呼吸困難などの症状が見られるようになり、最悪の場合、心不全を引き起こす可能性があります。定期的なフィラリア検査を行うことで、早期に感染を発見し、適切な治療を開始することができます。これにより、あなたの大切なペットの命を守ることができます。

いつ検査を受けるべきですか?

フィラリアの検査は、毎年1回、春先に行うのが一般的です。この時期は、蚊が活動を始める前にペットの状態を確認するのに最適です。フィラリア予防薬を投与する前に検査を受けることで、既に感染しているかどうかを確認し、適切な治療を受けることができます。

検査の方法は?

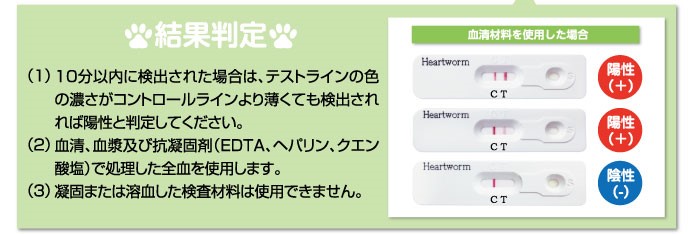

フィラリア検査は非常に簡単です。少量の血液を採取し、フィラリアの抗原またはミクロフィラリア(寄生虫の幼虫)を検出します。検査結果は5~10分でわかります。

※キャナイン-フィラリアキット ささえあ製薬株式会社

なお、子犬の場合は、夏を越した経験がなければ血液検査は必要あり

ませんが、体重の変動があるでしょうから体重測定のため、大変ですが月に一度(体重が安定する頃まで)は来院されてください

キーワード3

予防は毎年5月から12月まで

体重にあわせた予防薬を、1ヶ月に1度忘れずに投薬しましょう!!

最後に・・・悲しいことに、地域によって格差はありますが室外犬では約40%・室内犬では約7%、予防をせずに夏を3回越すとおよそ9割の確率で感染している可能性があるとも言われています

この恐ろしい病気から愛犬を守る方法は、予防しかありません

公開日:

甘咬み

子犬が手や足を咬んで痛い思いをした。

家具などをかじる・・・・

子犬のこういった行動(甘咬み)を放っておくと、成犬になったとき

人に対して、攻撃的に咬むといった問題行動へと繋がってしまいます。

通常、社会化期に母犬や兄弟の犬達と遊ぶなかで、咬む限度を教えられていきます。

母犬や兄弟が側にいない場合は人が教えてあげなければいけません。

永久歯が生え、あごの力が強くなる生後5ヶ月までに強く咬んではいけない

ということを教えてあげてください。

方法その1

子犬が手や足を咬んできたら、痛い!と言い、その場を離れてください。

しばらく無視をすることが重要です。

その後もしつこく咬んでくるようであれば、飼い主さんが別の部屋へ行き

子犬をその場に置いていくのも有効です。

これは咬むと遊んでもらえないと子犬に理解させ、咬む加減を教えることです。

方法その2

同世代くらいの子犬や面倒見のいい成犬と遊ばせる。

他の犬と遊ぶなかで、咬む強さを学ばせることも出来ますし、

犬同士のコミュニケーション方法を学ばせることも出来ます。

方法その3

おもちゃを使う。

ぬいぐるみやロープなどを噛ませて、一緒に遊び手や足以外のものを

噛むように仕向けてはどうでしょう。

またボールなどを投げて持ってこさせるなど、噛むこと以外に体力を使わせるようにしてはどうでしょう。

以上を試したとしてもすぐに効果が出るわけではありません。

飼い主さんは根気強く子犬と向き合ってください。

安易に怒鳴ったり、叩いたりすることはやめてください。

人に対して恐怖心を植え付けかねません。

公開日:

心当たりありませんか?

心当たりありませんか?

トイレ以外の場所でオシッコをしてしまう

普段よりトイレに行く回数が増えた

トイレにいる時間が長い

オシッコがピンク色

オシッコの出が悪い・・・・

▽

▽

▽

日本ヒルズ・コルゲート株式会社より

こんな症状があれば猫のオシッコの病気かもしれません

一度、獣医さんに診てもらいましょう。

こうならないためにも予防と対策を

☆新鮮な水を用意しておこう

水分を多くとることで、尿の量を増やし、オシッコの回数を増やします。

普段から水をあまり飲まない子への工夫

ドライフードをふやかす。(ぬるま湯でふやかすと匂いもででgoodです!)

缶詰やパウチなどにさらに水を加える。

ほかにもその子にあったあげ方があると思いますので、考えてみてください。

よかったら、こんなのがあるよとか教えてください♪

注意:ミネラルウォーター・ミルクはミネラル分が多いのでやめてください。

☆適度な運動が必要

あまり動かず家でじっとしていると水を飲む量が少なくなりがちです。

特に冬は・・・

肥満防止にも繋がりますので、オモチャやキャットツリーなど

※1

を用いて一緒に遊んでください。

☆トイレは清潔に

トイレが汚れているとオシッコを我慢する子もいます。

オシッコをしたら、すぐに取り替えてあげましょう。

うちは仕事で家にあまりいないしな・・・と言われる方は

トイレの場所を何箇所か用意してあげてください。

トイレの大きさは体長の1.5倍がいいようです。

ここが重要!!

トイレを置く場所は

その子がいつも居る場所の近くや水飲み場の近くへ置いてあげてください。

☆処方食への切り替え

獣医さんと相談のうえ、切り替えてみる。

☆ストレスのかからない環境づくり

・高い場所を用意してあげる

出窓のところや、箪笥などある部屋にいさせてあげてください。

・爪とぎが出来るように

必要以上に触った後には必ず爪とぎの場所へ向かっています・・・

・室内飼いの猫の為に、外の景色を見えるように

通行人を眺めていたり、車が通るのを眺めています。

眺めてる姿を見てると何をかんがえてるんだろう?

と思ってしまいます。

・猫が安心していられる、避難所を用意してあげてください。

その子によるかもしれませんが、

あまり家族以外の人が家に来ることが嫌な子もいます。

そのような子には

ここ落ち着くわー( ̄ー ̄)という場所を是非!!

ちなみに、この子は人見知りをします(^^;

公開日:

デング熱は犬にもうつるの?

こんにちは!

看護師の山下です。

最近、関東地方を中心としてますます広がっている『デング熱』

まだまだ暑い日は続きそうで、感染の心配も高まります。

蚊がウイルスを運ぶと聞いて、自分の心配はもちろん、

わんちゃんやねこちゃんの心配もしている飼い主さんはたくさんいると思います。

そんな飼い主さんにお知らせです!!!

デング熱は人間をはじめ、ほぼ全ての哺乳類に感染しますが、

発症するのは霊長類である人間やサルなどであることが分かっています。

また、

「デング熱に感染した(デングウイルスを持った)犬が人を噛むことで人へ感染する」

ということは、近年では確認されておらず、

可能性は低いようです。

しかし、デング熱に感染した(デングウイルスを持った)犬の血を吸った蚊に

人が刺された場合、

その人にデング熱が感染する可能性は十分にあります!

つまり、私たち人間はもちろん

犬や猫も蚊には要注意なのです!!!

蚊がいなくなるまでの間、

飼い主さんもわんちゃんもねこちゃんも

公開日:

輪ゴム

ちいさなお子さんがいる家庭は特に気をつけてほしいのが

この輪ゴム

一年に1度ですが、子供が遊んでいるうちに

輪ゴムを足に巻いたことを忘れてしまい

徐々に足がうっ血し、腫上がって来院されるペットがいます。

輪ゴムなど巻きつけられるものは

子供の手の届くところに置かないように気をつけてくいださい。

長い時間、きがつかないと

このように肉に食い込んでしまうことも。

公開日:

塗り薬編

ある飼い主さんの話

病院で塗り薬をもらい、家で薬を塗ったところ

あの子、塗ったら直ぐに薬を舐めてしまう・・・・

せっっくもらったのに(~_~;)

と困っていませんか?

そんな時は

薬を塗った後に散歩に連れて行く!遊んであげる!!

または寝る前に塗る!

ご飯をあげる前に塗る(^^)

こうやって薬を塗られたこと以外に意識を向けさせてみる。

ちょっと試してみませんか?

意外と成功しますよ♪

それでも舐めるようであれば、

※1エリザベスカラーや

※2ムーンカラー

といった物理的に舐められないようにしてしまう方法もあります。

公開日:

耳ダニ

耳ダニとは?

耳ダニは、耳垢をエサに耳の中で生息する小さなダニです。感染すると耳にかゆみや不快感を引き起こすため、早期発見と治療が大切です。

耳ダニに感染しているかも?

次のチェックポイントに当てはまる場合、耳ダニ感染の可能性があります。

次の症状が見られたら、耳ダニに感染している可能性があります。

-

黒っぽい耳垢が溜まっている

→ 通常の耳垢とは違い、黒くて細かい粒のような耳垢が増えることがあります。

-

耳をしきりに掻く

→ 耳の中がかゆいため、頻繁に後ろ足で耳を掻く仕草が見られます。

-

頻繁に頭を振る

→ 耳の中の不快感やかゆみで、しきりに頭を振る動作が増えます。

-

耳が赤く炎症を起こしている

→ 耳ダニの刺激により、耳の内部が赤く腫れたり、熱を持つことがあります。

-

強い臭いがする

→ 耳から普段よりも強い不快な臭いがすることがあります。耳垢の増加や炎症が原因です。

-

耳の周りを気にする行動が増える

→ 耳を前足で引っかいたり、物に耳をこすりつけるような行動が見られることがあります。

-

耳の周辺に傷やかさぶたができる

→ かゆみを感じて耳を掻きすぎることで、耳やその周辺に傷がつき、かさぶたができることがあります。

-

落ち着きがない

→ 耳の不快感から、普段よりも落ち着かない、イライラした様子が見られる場合があります。

こういった症状が見られる場合は、一度動物病院で診察を受けることをおすすめします。

感染経路

- 親からの感染:母犬や母猫が耳ダニに感染している場合、子犬や子猫に感染します。

- 間接的な感染:耳ダニに感染している動物と接触した人が、卵を家に持ち帰り、飼っている動物に感染することもあります。

予防方法

- 感染している動物との接触を避けることが一番の予防策です。

- 猫の場合は、スポットタイプの予防薬(駆除薬)も有効です。動物病院で適切な予防薬を処方してもらいましょう。

治療について

耳ダニの治療には、動物病院で処方される耳ダニ駆除薬や耳洗浄薬を使用します。これらの薬を耳に適切に使用し、耳ダニを駆除します。また、症状が重い場合には、追加の薬が処方されることもあります。

さらに、多頭飼いの場合は、すべての同居ペットを同時に治療する必要があります。耳ダニは簡単に広がるため、全員の治療が重要です。

治療期間

治療期間は通常2~4週間です。治療が始まっても、すぐに症状が改善するわけではないため、獣医師の指示に従い、最後まで薬を使い続けることが大切です。治療を途中でやめてしまうと、耳ダニが再発する可能性があります。

よくある質問(Q&A)

Q: 耳ダニの治療は自宅でもできますか?

A: 自宅での治療は難しいため、動物病院での診察と処方が必要です。耳の内部をしっかりと清潔に保つために、獣医師の指導に従い、適切な薬を使うことが重要です。

Q: 耳ダニは人に感染しますか?

A: 耳ダニは基本的に動物間で感染しますが、まれに人に感染することがあります。ただし、深刻な症状になることはほとんどありません。感染を防ぐためには、動物の耳を清潔に保ち、定期的に耳のチェックを行いましょう。

Q: 耳ダニに感染した場合、耳掃除だけで治りますか?

A: 耳掃除だけでは耳ダニを完全に駆除することはできません。専用の薬を使用する必要がありますので、必ず動物病院で治療を受けてください。

Q: どれくらいの頻度で耳のチェックをすべきですか?

A: 1~2週間に1回程度、耳の中をチェックし、異常がないか確認するのが理想です。異常が見つかったら、早めに病院に相談しましょう。

公開日:

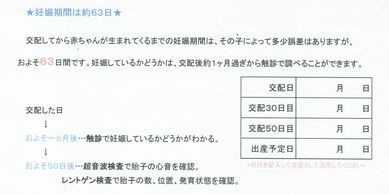

母子手帳

母子手帳目次

★はじめに

★妊娠期間は約63日

★出産前の準備

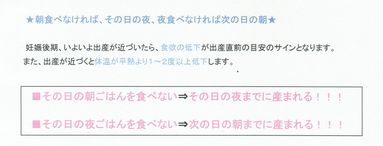

★朝食べなければ、その日の夜、夜食べなければ次の日の朝

★妊娠・出産 Q&A

公開日:

ごはんの工夫 その3

ごはんの工夫最終日は缶詰です!!

以前缶詰は開封した時から酸化が始まるので、

開封したら中身を全て取り出し、ラップに包んでからタッパに容れ

冷蔵庫で保存してくださいというお話をしました。

冷蔵庫に保存しておくと、特にですが缶詰が冷えてしまっています。

そこで、ラップに包んだものを食べる分だけ取り出し

電子レンジで5~8秒程度温めてください。

そうすることで、カツオだったり、ビーフなどのいい匂いが

漂ってきますよ(><)

公開日: