📢 年末年始の診療についてのお知らせ

いつも「動物の病院くすめ」をご利用いただきありがとうございます。

年末年始の診療スケジュールは下記の通りとなります。

【2025年】

・12月29日(月) 通常通り

・12月30日(火) 休診

・12月31日(水) 休診

【2026年】

・1月1日(木) 休診

・1月2日(金) 休診

・1月3日(土) 休診

・1月4日(日) 休診

・1月5日(月) 通常通り再開

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

公開日:

🐾 エキゾチックアニマルの診療について

🐾 エキゾチックアニマルの診療について

当院では、犬・猫以外の小動物(いわゆる「エキゾチックアニマル」)の診療にも対応しております。

エキゾチックアニマルは種類が多く、それぞれに適した生態・栄養・環境管理・治療方法が異なります。

そのため、診療の際には動物種や症状に応じて、必要な専門知識や設備が整っているかを確認の上で診療を行っております。

ご来院前に一度お電話でお問い合わせいただけますと、スムーズなご案内が可能です。

🦜 診療対象動物

• 小鳥類(セキセイインコ、オカメインコ、文鳥、カナリアなど)

• うさぎ

• ハムスター

• フェレット

※種類・体格・年齢・症状によっては診療をお受けできない場合がございます。

※爬虫類・両生類・魚類などの診療は現在行っておりません。

🩺 主な診療内容

• 一般身体検査

体重測定・視診・触診・聴診などを通じて、全身状態をチェックします。

- 食欲不振・脱毛などの一般的な症状の診療

- 爪切り、くちばし・歯のケア

うさぎや小鳥などでは、過長歯やくちばしの伸びすぎによる不調がよく見られます。定期的なケアをおすすめします。 - 小さな外傷の処置や皮膚の縫合、腫瘤の切除などの簡単な処置

止血・創傷処理・軽度の腫瘍摘出などを行います。 - 予防接種(フェレット)

犬ジステンパーなどの感染症予防のため、年1回のワクチン接種を推奨しています。 - 卵づまり(卵詰まり)の診療・処置

小鳥やフェレットなどで発生する卵づまりにも対応しております。

放置すると命に関わることがあるため、元気消失・呼吸困難・排卵姿勢などの症状が見られた場合は、早めの受診をおすすめします。 - ノミ・マダニ予防

フェレット、屋外や他の動物と接触のある小動物に対しても、体格や種類に応じた予防薬を処方いたします。

📄 ご来院時のお願い

• ケージやキャリーに入れて安全にお連れください。タオルなどで覆うと動物が落ち着きやすくなります。

• 小鳥や小型動物は体温が下がりやすいため、特に冬季は保温をしてご来院ください。

🧪 診療に関する制限

• 種類によっては、特殊な検査機器や麻酔管理が必要なため、当院での対応が難しい場合がございます。

• 骨折や脱臼など、整形外科的な処置・手術を要する症例については、当院では対応が難しい場合がございます。

💊 お薬・処方について

• 投薬・処方は、診察・検査の上で動物の状態を確認し、適切と判断された場合のみ行います。

💬 最後に

小さな体の中にも、大きな命と個性があります。

当院では、すべての動物たちが安心して診療を受けられるよう、スタッフ一同が心を込めてサポートいたします。

初めての方も、どうぞお気軽にご相談ください。

公開日:

はじめて当院で診察を受けられる飼い主さんへ

公開日:

ペットの健康ガイド — 犬と猫のワクチン、予防、健康管理

📖目次

1. ワクチン

1.1 混合ワクチン

犬猫のための混合ワクチン接種の重要性

1.2 狂犬病予防接種

狂犬病予防注射

2. フィラリア予防

3. ノミ・マダニ予防

3.1 ノミ!ダニ!!はこんなとこに潜んでいる

3.2 ノミ(蚤)とダニの定期チェック

3.3 瓜実条虫(サナダムシ)とは?ペットの健康を守るために知っておきたいこと

4. 歯石除去

4.1 愛犬・愛猫のお口ケアで守る健康と幸せな毎日

4.2 犬・猫の歯のこと知っていますか?

4.3 はじめての歯磨き

5. 健康診断

愛犬・愛猫の健康を守る!DOGドック・CATドックで安心の定期診断を

公開日:

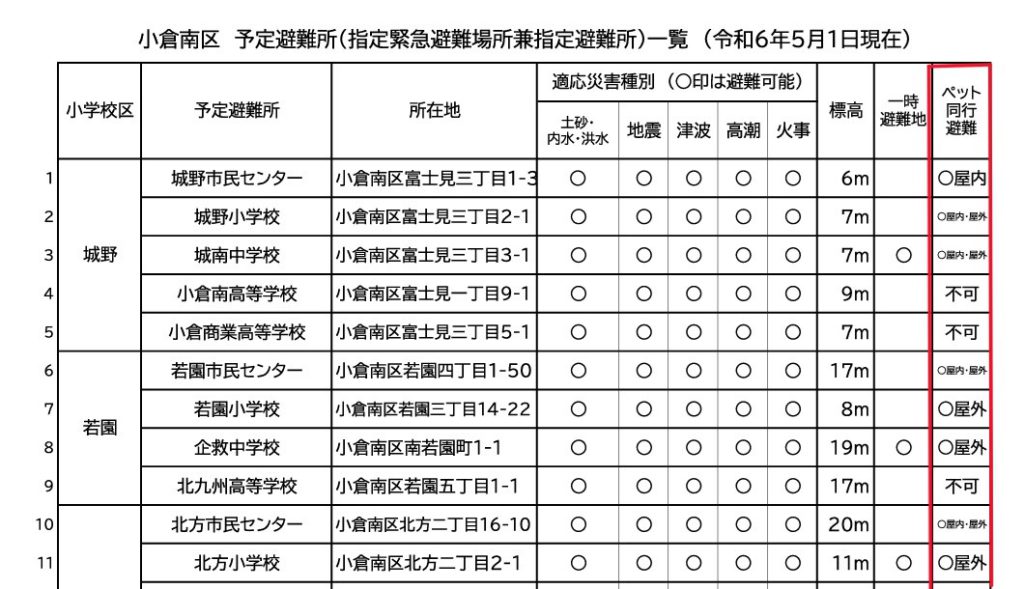

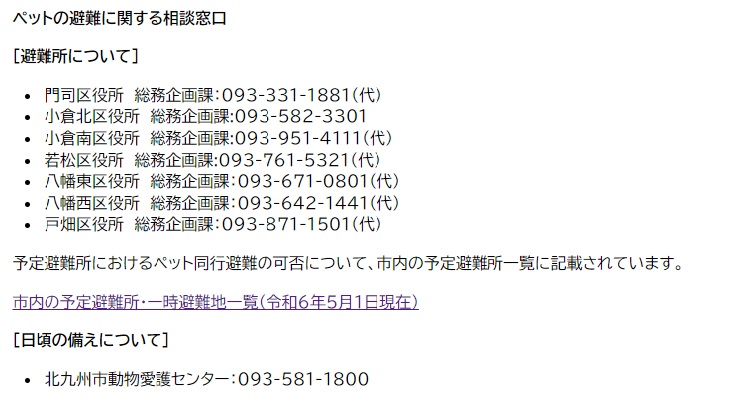

災害時におけるペットとの避難について

災害が起きるときに備えて、ペットと一緒に避難するための準備が大切です。以下は、ペットと一緒に安全に避難するための基本的なポイントです。

災害時に「ペットがいるから避難できない」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、環境省は「原則として避難時にはペットと一緒に避難する」 ※1.同行避難が推奨されています。

1.避難場所を確認しよう: ペットと一緒に行ける避難場所を調べておこう。避難所によってはペットが入れるところもあるから、事前に確認しておくと安心だよ。

ペットの防災対策をしましょう!>災害時の避難場所(予定避難所・一時避難地)>市内の予定避難所・一時避難地一覧(令和6年5月1日現在),(参照2024-07-30)

北九州市.ペットの防災対策をしましょう!https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/18500066.html,(参照2024-07-29)

2.ペット用の防災バッグを用意しよう: ペットのご飯やお水、トイレシート、予備のリードやハーネス、いつも飲んでいる薬、お気に入りのおもちゃをバッグにまとめておこう。それから、ペットの健康手帳や注射を受けた記録も忘れずにね。

3.ペットの気持ちを考えよう: ペットが怖がったりしないように、どんなときにストレスを感じるかを知っておこう。避難所では、安心できる毛布やケージを持って行くといいよ。

4.避難訓練をしよう: 家族みんなで避難訓練をして、ペットと一緒に逃げる練習をしておくと、本当に災害が起きたときにスムーズに行動できるよ。

5.ペットの一時預かり先について:親戚や友人等、複数の一時預かり先を探しておくと安心だよね。

外部リンク

【人とペットの災害対策】いざというときに備えよう、飼い主と避難所運営者のための手引きについて | 北九州市

※ 1.ペットの同行避難とは

災害の発生時に、飼い主が飼養しているペットを同行し、指定緊急避難場所等まで避難

すること。同行避難とは、ペットと共に移動を伴う避難行動をすることを指し、避難所等

において飼い主がペットを同室で飼養管理することを意味するものではない。

なお、「避難所運営ガイドライン」(平成 28 年 4 月内閣府)では、「同伴避難」という用

語が用いられている。「同行避難」が、ペットとともに安全な場所まで避難する行為(避

難行動)を示す言葉であるのに対して、「同伴避難」は、被災者が避難所でペットを飼養

管理すること(状態)を指す。ただし、同伴避難についても、指定避難所等で飼い主がペ

ットを同室で飼養管理することを意味するものではなく、ペットの飼養環境は避難所等に

よって異なることに留意が必要である。

環境省.人とペットの災害対策ガイドライン.https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h3002/2-sousetsu.pdf,(参照2024-07-29).

公開日:

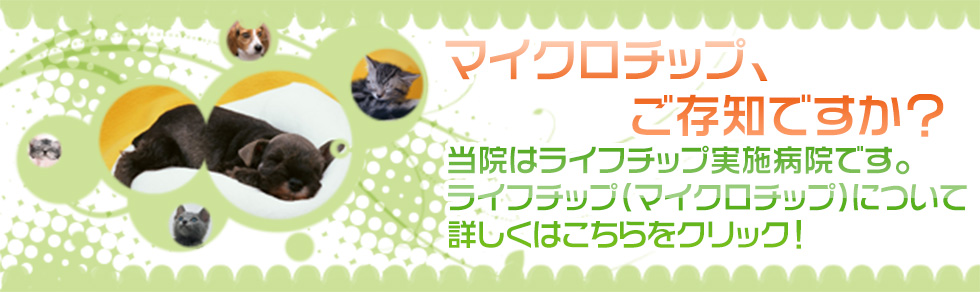

マイクロチップについて

1. マイクロチップとは?

マイクロチップは、ペットの皮膚下に埋め込まれる直径2㎜、長さ8~12㎜程度の円筒形の電子標識器具で、内部はⅠC、コンデンサ、電極コイルからなり、外側は生体適合ガラスで覆われています。個別のID番号が登録されています。これにより、ペットが迷子になった際に飼い主のもとへ迅速に返還できるよう、重要な役割を果たします。

2. マイクロチップの手続きと流れ

- 埋め込み方法:注射と同じような手法で短時間に埋め込むことが可能で、痛みは最小限です。

- 環境省への登録:マイクロチップ埋め込み後、環境省が運営する「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づく登録システムへの登録が必須です。この手続きは動物病院が代行する場合もありますが、飼い主自身が環境省の「マイクロチップ情報登録サイト」を利用して行うこともできます。登録が完了すると、ペットのIDと飼い主の情報がデータベースに保管され、迷子時の迅速な対応が可能となります。

登録などの詳細については「犬と猫のマイクロチップ情報 l 環境省」にて確認ください。

3. 料金

マイクロチップの処置料は2,046円(税抜き)です。環境省への登録には追加費用がかかることもあるため、事前に確認しましょう。

4. マイクロチップのメリット

- 迷子になった際の返還率が向上

- 犬や猫の所有権を明確にし、トラブルを防ぐ

- ペットの輸出入時には、特定の国でマイクロチップが必須条件となる

よくある質問 (Q&A)

Q1. マイクロチップはGPS機能がありますか?

A. いいえ、マイクロチップにはGPS機能はありません。チップには固有のID番号のみが登録されています。

Q2. 埋め込み時に痛みはありますか?

A. 埋め込みは注射と同様の方法で行われるため、痛みは最小限です。麻酔は通常不要です。

Q3. マイクロチップの寿命はどれくらいですか?

A. 一度埋め込まれたマイクロチップは、基本的にペットの一生を通して機能します。電池交換は不要です。

Q4. 名前や住所が変わった場合は?

A. 環境省の登録システムやマイクロチップ情報データベースで、飼い主が自身で情報を更新する必要があります。情報が更新されていないと、迷子時に連絡が取れなくなる恐れがあります。

Q5. 環境省への登録は必須ですか?

A. はい、日本では法的に義務化されており、マイクロチップを埋め込んだ後に環境省へ登録することが求められます。登録しない場合、ペットが迷子になった際に迅速な対応が難しくなる可能性があります。

5. マイクロチップ義務化の背景

2022年6月1日より、改正動物愛護管理法に基づき、犬と猫のマイクロチップ装着が義務化されました。この義務化の背景には、以下の理由があります:

- 迷子や災害時の迅速な返還:マイクロチップにより、災害時や迷子になった場合でも速やかに飼い主を特定できるため、ペットの安全が確保されやすくなります。

- 飼い主責任の明確化:ペットの所有者情報が明確に登録され、無責任な飼育放棄や飼い主不在の問題が減少します。

- 不正売買の防止:ペットの売買履歴が正確に管理されることで、不正売買や違法な繁殖を防止します。

6. 義務化の対象と例外

- 義務対象:ブリーダーやペットショップが販売する犬や猫は、販売前に必ずマイクロチップを装着し、環境省に登録する必要があります。新たにペットを迎える飼い主も、マイクロチップ情報を速やかに自分のものに更新する義務があります。

- 一般飼い主への義務:既に飼育している犬や猫に対しては、マイクロチップの装着は推奨されていますが、義務ではありません。ただし、装着した場合は登録や情報の更新が必要です。

義務化に関するよくある質問 (Q&A)

Q1. 既に飼っているペットにもマイクロチップ装着は義務ですか?

A. 既に飼っているペットについては、マイクロチップ装着は義務ではありませんが、装着が推奨されています。新たにペットを迎える際は義務です。

Q2. マイクロチップを装着しない場合の罰則はありますか?

A. 販売業者が装着義務を怠った場合、罰則の対象となる可能性がありますが、一般の飼い主には罰則はありません。

Q3. 登録内容を変更しなかった場合の影響は?

A. ペットが迷子になったり、他の所有者に譲渡された際に、連絡が取れなくなり返還が遅れる可能性があります。登録内容の更新は必ず行いましょう。

公開日:

「一次診療の現場で学ぶ!」獣医学部学生向け実習生募集のお知らせ

獣医学部学生向け 実習生募集のお知らせ

日常診療の現場で学ぶチャンス!

動物の病院くすめでは、獣医学部の学生を対象に、一次診療の現場で実践的な学びを提供する実習生を募集しています。一般診療からケア、飼い主とのコミュニケーションまで、現場の最前線で必要なスキルを養うことができる貴重な機会です。

実習プログラムの特徴

-

一次診療の現場での実践

当院では、外来診療を中心に、日常的に発生する症例や緊急対応に取り組んでいます。健康診断、予防接種、軽度の外傷処置、消化器症状の診断・治療など、動物たちの健康管理の基本を学ぶことができます。最初の診察や判断が重要な一次診療のスキルを習得する良い機会です。 -

獣医師による個別指導

小規模な病院ならではのきめ細かな指導が受けられます。経験豊富な獣医師が、実習生一人ひとりのペースに合わせた指導を行い、わからないことや疑問に丁寧に対応します。実習中は、診療のプロセスを間近で見学し、必要に応じてサポート業務を行いながら実践的なスキルを習得できます。 -

多様な症例に触れる機会

当院では、犬や猫を中心に多様な症例を取り扱っており、外来診療におけるさまざまな健康問題に触れることができます。皮膚病、感染症、軽度の外傷、消化器トラブルなど、一次診療ならではの症例を通して、診察と治療の基礎を学ぶことができます。 -

飼い主とのコミュニケーション能力の向上

一次診療では、飼い主との密接なコミュニケーションが重要です。実習生には、獣医師の診察を見学するだけでなく、飼い主との会話を通じて病状の説明やアドバイスの仕方を学んでいただきます。動物とその家族の絆をサポートする方法を実践的に学べる機会です。

実習内容

-

診療補助と動物のケア

- 一次診療における獣医師の診察補助(健康診断、予防接種のサポート、簡単な検査の補助)

- 動物のバイタルチェック、体重測定、健康管理の実施

- 処置室での軽度の処置(包帯交換や消毒など)や検査サンプルの採取のサポート

-

簡単な手技の実習

- 基本的な検査手技や診察補助の経験(血液検査、尿検査の準備や観察)

- 動物の投薬や、処方薬の調剤、飼い主への投薬指導

-

診断と治療プロセスの見学

- 獣医師とともに、動物の症状を見極め、診断プロセスに参加

- 診断方法や治療方針の決定プロセスを学びます

-

入院動物の管理とケア

- 入院中の動物の健康チェックや、投薬、点滴管理のサポート

- 術後ケアや回復のモニタリング、動物たちが快適に過ごせる環境づくり

実習の利点

-

一次診療の基礎を徹底的に学べる

一次診療は獣医師としての基礎力を鍛える場であり、ここで学ぶ基本的な診療スキルは、将来のキャリアに大きな影響を与えます。毎日の診療に触れることで、動物の症状に対して即座に対応できる力を身につけられます。 -

多くの飼い主との接点

動物と飼い主の双方に寄り添いながら、診療を行うためのコミュニケーション力が養われます。飼い主の不安を取り除き、安心感を提供する技術は、一次診療において特に重要です。 -

小動物診療に関する知識と経験の向上

小規模ながら幅広い診療内容を経験できるため、犬や猫の一般的な疾患に対する診療方法を習得できます。

実習詳細

-

実習期間

1週間から(ご都合に応じて調整可能)。春季・夏季・冬季の長期休暇中に実施しています。 -

実習時間

午前8時30分〜午後5時00分(昼休憩1時間)。診療の流れに合わせて時間は柔軟に調整します。 -

募集対象

獣医学部に在籍する学生で、一次診療に興味がある方。 -

募集人数

各期2名程度。少人数制で実施し、きめ細かな指導を行います。 -

待遇

交通費支給。宿泊が必要な場合は相談に応じます。

応募方法

-

応募書類

- 履歴書(写真付き、連絡先を明記)

- 学生証のコピー

- 志望理由書(A4 1枚、一次診療で学びたいことや将来の目標を記載)

-

応募先

メールまたは郵送にて、以下のアドレスまで書類をお送りください:- メール:kusume.hk@gmail.com

- 郵送:〒802-0841 福岡県北九州市小倉南区北方2丁目31-26 動物の病院くすめ 実習担当宛

-

応募締め切り

随時受け付けています。

お問い合わせ

動物の病院くすめ 実習担当

TEL: 093-921-1910

Email: kusume.hk@gmail.com

公開日: